(一)健康皮肤:各种外界因素如气候变化、紫外线照射、环境污染等都可破坏皮肤屏障,但通常皮肤可及时自我修护。如果不能有效避免外界因素的影响,或年龄增长导致皮肤调节能力下降,不能及时有效修护皮肤屏障,就需要使用保湿润肤类产品修复或维护皮肤屏障的完整性。短期使用可增加皮肤含水量,降低 TEWL,增加真皮到表皮的水通量;长期使用可减少细纹,让皮肤柔软光泽。保湿润肤类产品是健康人群日常基础性护肤品。

(二)敏感性皮肤:敏感性皮肤指皮肤出现的一种高反应状态,可表现灼热、刺痛、瘙痒及紧绷感等,伴或不伴红斑、毛细血管扩张及脱屑等体征。合适的保湿润肤类产品成为修护敏感性皮肤的首选,宜选用经试验和临床验证安全性好的功效性护肤品,要遵循温和清洁、强化保湿和严格防晒的原则。这类功效性护肤品的成分包括神经酰胺、角鲨烯、透明质酸、青刺果油、海藻糖等,可保湿、修护皮肤屏障;马齿苋多糖、甘草皂苷、甘草黄酮、α红没药醇等可抑制炎症、舒缓皮肤;反式⁃4⁃叔丁基环己醇可减轻红斑和刺痛症状;洋甘菊中的黄酮类、茶多酚等可降低血管活性。

(三)干燥性皮肤:各种因素可导致皮肤干燥,常见外源性的物理因素如冷、热、机械磨损等,化学因素如过多暴露于洗涤剂、过分清洗等,医源性因素如应用肿瘤靶向药物、维A酸及紫外线治疗等。内源性因素有皮肤老化、干燥综合征、鱼鳞病或继发于其他疾病如炎症性皮肤病(银屑病、AD等)、系统性疾病(糖尿病、肝肾疾病等)。对干燥性皮肤及时合理使用保湿润肤类产品可有效缓解干燥症状,避免进展为瘙痒性、炎症性皮肤病。

(四)常见皮肤病:修护皮肤屏障是皮肤病防治中的重要环节,甚至成为许多疾病的基础治疗手段。

1. AD:皮肤屏障功能障碍是AD发病的重要基础,也是影响疾病发展的重要因素。使用保湿润肤类产品是AD的基础治疗,通过补充生理性或仿生类脂质成分可帮助皮肤恢复完整的物理和化学屏障,及时修护因环境因素造成的损伤,提高皮肤自身免疫屏障,维护皮肤微生态的稳定,可提高外用处方药物的疗效,预防疾病复发。需注意尽量减少使用含乳化剂、促渗剂、防腐剂、香料的产品,尽可能选择成分简单、含有透明质酸和神经酰胺的产品,在修护皮肤屏障的同时减少过敏。中外AD 诊疗指南中均推荐保湿润肤类产品为基础治疗,并推荐全程使用。建议患者根据皮肤类型选用合适的保湿润肤剂,沐浴后应立即使用,并保证足量和长期使用。冬季可选用富含脂类的润肤剂。

2. 痤疮:痤疮患者存在皮肤屏障功能障碍,特别是在接受治疗期间。口服异维A酸和外用维A酸、过氧苯甲酰等药物会导致皮肤出现干燥、脱屑、刺痛、瘙痒甚至药物相关性接触性皮炎,有些患者甚至被迫终止治疗。在痤疮相关后遗症处理中,采用物理光电治疗或化学剥脱术等处理炎症后红斑或色素沉着都可引发皮肤屏障损伤。应用合适的保湿润肤类产品是重要的辅助治疗手段。建议选择舒缓敏感、控油、保湿产品修护皮肤屏障,增加对药物治疗的耐受性,减轻皮肤炎症,同时要避免药物性或化妆品性痤疮的发生。

3. 玫瑰痤疮:玫瑰痤疮是面中部慢性复发性炎症性疾病,维持皮肤屏障完整性是治疗及预防复发的重要措施之一。保湿润肤类产品在玫瑰痤疮的治疗过程中占重要地位。含神经酰胺、透明质酸且对皮肤屏障具有修复作用的功效性护肤品,可缓解干燥、刺痛、灼热、阵发性潮红等临床表现。

4. 银屑病:银屑病是以鳞屑性红斑为主要特征的炎症性皮肤病,存在皮肤屏障功能障碍,常伴有皮肤干燥,特别是在接受维A酸类药物和紫外线治疗后。治疗中合理使用保湿润肤类产品对皮肤再水合具有重要作用,可以缓解因皮肤干燥引发的瘙痒、紧绷等,还可软化并去除鳞屑。保湿润肤类产品在疾病活动期使用可提升外用糖皮质激素的疗效,预防糖皮质激素长期外用对皮肤的不良反应。红皮病型和脓疱型银屑病患者使用保湿润肤类产品可有效舒缓皮肤敏感状态,改善皮肤屏障。

5. 接触性皮炎:皮肤屏障功能障碍患者容易发生接触性皮炎,进而加重屏障功能障碍。保湿润肤类产品能形成封闭层,减少有害化学物质的渗透,富含脂质(非极性)的产品可减少水溶性物质的渗透,而富含水分的霜剂(极性)可减少亲脂性物质的渗透。因此,使用保湿润肤剂是接触性皮炎重要的预防措施。但要注意某些功能性护肤品所含的特定成分会引发接触性皮炎,应注意筛查和规避相关过敏成分。应选用质地温和、封闭性强且不含刺激性成分和致敏成分的保湿润肤类产品,并禁用于渗出性皮损。

6. 乏脂性湿疹:常见的瘙痒性皮炎,通常由干燥性皮肤发展而来,患者往往存在表皮脂质流失,导致TEWL显著升高。当表皮含水量逐渐下降(因过度清洁、气候因素、药物影响等),皮肤表面可出现裂纹、裂隙并诱发炎症反应。因此,使用保湿润肤类产品是该病治疗的基础措施,推荐选用油脂含量较高、封闭性能较好的保湿润肤类产品。需要注意的是,使用含水量较高但含脂量较低的乳液可能会加重皮肤的干燥程度。

7. 寻常型鱼鳞病:通常是由编码聚丝蛋白的基因突变引起的遗传性皮肤病。聚丝蛋白是角质细胞(corneocyte)胞膜的重要组成成分以及组氨酸、尿氨酸等天然保湿因子的前体,该蛋白功能异常往往导致皮肤屏障受损。因此,建议选用含有天然保湿因子、神经酰胺、10%尿素的保湿霜作为首要护理措施,兼顾封包性、水合性以及补充保湿因子。

8. 其他皮肤病:①色素性皮肤病,如黄褐斑、炎症后色素沉着等;②系统性疾病引起的瘙痒,如糖尿病、甲状腺疾病、尿毒症、肝病、恶性肿瘤等;③角化性疾病,如毛囊角化病、掌跖角化病等;④其他炎症性皮肤病,如红皮病、扁平苔藓等;⑤特定人群的慢性瘙痒,如老年瘙痒症、妊娠瘙痒症等;⑥药源性疾病,如药源性瘙痒、药疹等。

(一)不同皮肤类型:清洁皮肤后使用保湿润肤类产品为皮肤补充脂质、保湿因子等成分,有利于维持正常屏障功能。不同类型的皮肤选择的剂型及成分有差别。油性皮肤建议选择无油配方、质地清爽的水、乳液、凝胶或啫喱,成分上可多选亲水性的保湿剂,如甘油、尿素等,尽量少选择凡士林或矿物油,减少使用后的油腻感。干性皮肤则建议选择含有封包效果好的凡士林、植物/动物/矿物油等油脂成分的霜剂。

(二)不同年龄及特殊人群:新生儿皮肤表面pH值偏高,对化学物质和病原体的抵抗力相对较低,需选择成分简单、温和的保湿润肤类产品。对于婴幼儿,由于皮肤屏障功能还没有完善,容易出现皮肤干燥,建议使用油脂含量高并添加皮肤屏障所必需成分(如神经酰胺、胆固醇、游离脂肪酸等)的保湿润肤类产品,以帮助建立和维护完整的屏障。针对6 ~ 14岁儿童,可选用添加皮肤屏障所必需的成分、配方精简温和、且未添加防腐剂、香料、着色剂的保湿产品。对于中青年人,皮脂腺分泌旺盛,类型接近油性皮肤,建议选择无油配方或清爽的水乳质地的保湿润肤类产品。老年人皮肤干燥,建议使用油脂含量高的霜剂以减少瘙痒。对于孕期和哺乳期妇女,可选用成分相对简单的产品,避免维A酸类、水杨酸类成分。妊娠期妇女受内分泌及免疫系统改变的影响,皮肤可发生生理性或病理性改变,润肤类产品通常起重要的作用。

(三)不同季节:春夏季,相对湿度、紫外线强度较高,皮脂腺分泌速率随气温升高而增加,角质层中水分、油脂含量相对较多,可选用质地轻薄(水、凝胶、乳液等类型)的保湿润肤类产品,并注意适当防晒;秋冬季,相对湿度降低,室内取暖会加剧表皮的干燥程度,严重时诱发湿疹,可选用封包效果较好(如含有矿物油、高级脂肪酸、动物源性甘油三酯等)的保湿类产品,最大程度降低TEWL。

(二)使用频率:通常软膏剂型产品涂抹8 h后体表残余量大约50%,而乳剂散发更快,因此推荐涂抹保湿润肤类产品每天至少1 ~ 2次,且在浴后立即使用。2岁以下儿童由于表皮较薄,水分容易丢失,使用频率可适当增加。

(三)与外用药物联合使用顺序:外用药物和保湿润肤类产品是AD、银屑病等疾病常规的一线治疗。药代动力学研究提示,联合应用保湿剂可以促进药物中有效成分的透皮吸收,且两者先后顺序基本不影响药物有效成分的总吸收量。推荐先用保湿润肤类产品(可使初期药物吸收速率增快),30 ~ 60 min后再外用糖皮质激素制剂或1%吡美莫司乳膏,而他克莫司和克立硼罗由于剂型较为油腻,推荐2 h后使用。

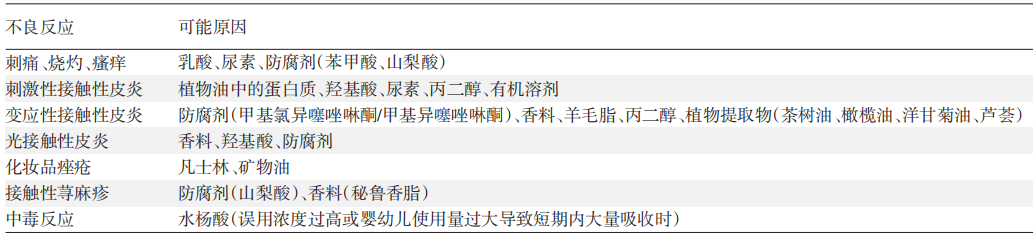

表2 保湿润肤类产品的不良反应

应用保湿润肤类产品是维持和修护皮肤屏障、保证皮肤健康的重要措施。本共识结合国内外研究现状,就保湿润肤类产品的功效、成分选择、应用指征、使用方法、不良反应及注意事项等进行深入讨论,希望能规范该类产品的使用。高等级研究证据的缺乏给本共识的制订带来很大挑战。希望未来能开展更高水平的研究工作,为修订本共识提供更多的证据。

执笔者:郝飞、吴艳、袁超、邹颖、刘喆、范宇焜

利益冲突 所有作者均声明无利益冲突