银屑病的治疗逐渐进入了生物制剂时代,银友们可能注意到,很多生物制剂名字都带有“单抗”两个字。单抗如今很火,是全球新药开发的热点,目前已广泛用于自身免疫等疾病的治疗1。

打怪升级:不断追求“人源化”的单克隆抗体

回望单克隆抗体的历史,为了疗效和安全性的不断提升,单克隆抗体一直在迭代更新中。

单抗从鼠源到全人源的历程2

单抗的诞生:第1代鼠源单抗

单抗的诞生要追溯到1975年,德国科学家Kohler 和英国科学家Milstein利用小鼠成功建立了单抗制备技术,该技术获得1984 年的诺贝尔医学和生理学奖3。

也就是说,最早的单抗来源于小鼠,即鼠源性单抗。

鼠源有啥问题?为什么要改进?

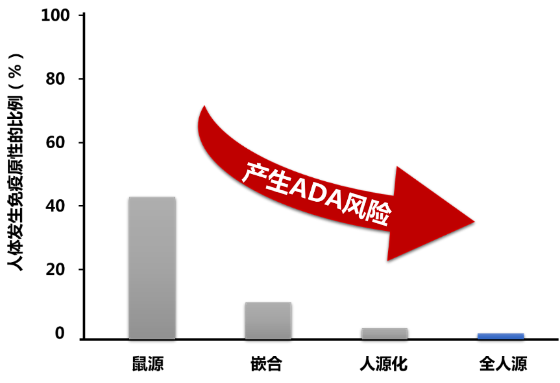

鼠源性抗体进入临床后发现明显不足,通常存在过敏反应和抗药抗体(ADA)4。ADA是引起“疗效衰减”的重要因素,也就是说,患者可能刚开始觉得疗效还不错,但是之后的治疗中发现疗效越来越差 5。

怎么解决这个问题呢?

第2代人鼠嵌合单抗:

1980年代中期,科学家想了个办法,将人源与鼠源组合在一起,于是产生了人鼠嵌合抗体,这种抗体仅保留了约30-40%的鼠源性2,3。

第3代人源化单抗:

随后,科学家发现单抗还能继续优化,进一步提高了抗体的人源化,于是又有了人源化单抗,仅保留约5-10%左右的鼠源性2。

第4代全人源单抗:

对于临床应用而言,较为理想的当然还是全人源的,所以科学家继续不断探索,试图攻克这最后的5-10%。幸运的是,20世纪90年代,科学技术的发展推动了单抗向全人源的化发展1。

科学家们这一次又成功了,2002年首个全人源性单抗上市,开启了全人源性单抗治疗时代1。

想知道生物制剂究竟属于哪一类单抗,说明书里就有哦!这里简单给大家罗列几个常见的生物制剂属性6:

| 人鼠嵌合单抗 | 人源化单抗 | 全人源单抗 |

| 英夫利西单抗 | 依奇珠单抗 | 司库奇尤单抗

阿达木单抗 乌司奴单抗 |

历尽艰辛,从鼠源到全人源,有什么好处?

与其他类型抗体相比,全人源抗体诱导免疫应答产生抗药物抗体(ADA)的风险较低7。因而,全人源抗体引起疗效衰减的风险较低。这就好比满血打怪,不赢才怪!

不同来源生物制剂的免疫原性

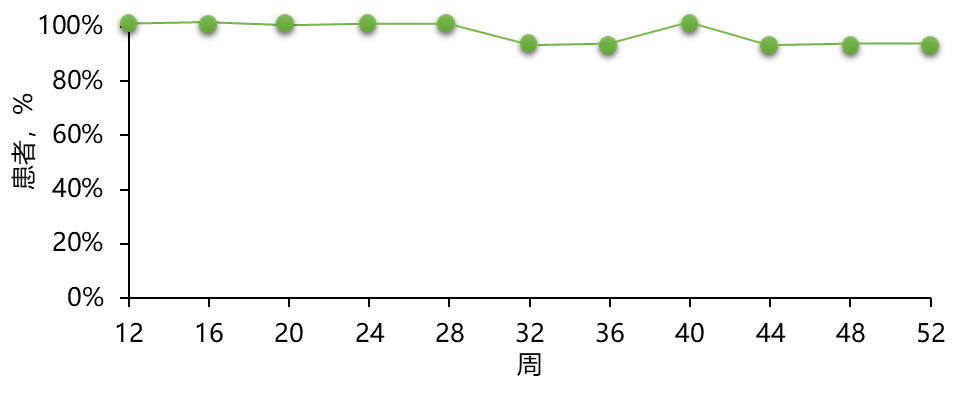

全人源抗体的疗效又如何呢?科学研究证实,使用全人源抗体IL-17A抑制剂治疗52周,疗效稳定,接近100%的患者病情缓解 8。当然前提是好好坚持用药~

使用全人源抗体治疗52周,PASI 75患者比例

单克隆抗体历经了从诞生、优化到临床治疗的升级过程。从鼠源单抗到全人源单抗,逐步克服了单抗临床应用的缺陷。

不是所有IL-17A抑制剂都是全人源单抗,但令人欣喜的是,全人源IL-17抑制剂已应用于临床,相信未来会给更多患者带来获益。

温馨提示

1.肖潇,等. 单克隆抗体药物临床应用进展. 检验医学. 2019; 34(5): 466-471.

2.辛中帅,等. 我国已上市治疗用单抗类产品分析.中国药事.2019.33(9):986-990.

3.孔君,等. 单克隆抗体制备技术的最新进展及应用前景. 免疫学杂志. 2011; 27(2): 170-173.

4.Curr Opin Pharmacol . 2012 Oct;12(5):615-22.

5.中国银屑病生物治疗专家共识(2019). 中华皮肤科杂志. 2019(12): 863-871.

6.Biologics Targets & Therapy, 2021, 15:39.

7.Gao SH, et al. BMC Biotech. 2013;13:55.

8.J Dermatol. 2019 Mar;46(3) 186-192.

专 家 寄 语

王 萍

皮肤性病学博士 主治医师

• 毕业于浙江大学医学院

• 重庆市医学会皮肤性病学专业委员会银屑病学组 委员兼秘书

• 重庆市医学会皮肤性病学专业委员会实验学组 委员兼秘书

• 主持国家自然科学基金青年项目1项,院内卓越人才计划1项,银屑病相关课题2项;参与国家自然科学基金8项;

• 发表SCI文章8篇及多篇中文核心期刊论文;

• 重庆医科大学附属第一医院皮肤科银屑病专病团队成员、参与科室银屑病患者管理;

• 科室银屑病相关临床药物试验主要研究者